その他

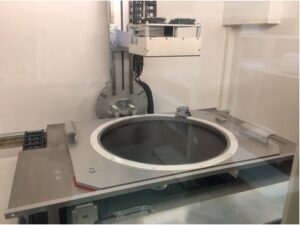

断面イオンミリング(CP)加工時に発生する熱の影響

クロスセクションポリッシャー(通称:CP)法による断面作製では、機械的ダメージを作り込まず、平坦な断面を作製することができますが、加工中に熱が発生してしまいます。その熱は約100℃と言われており、材料によっては物性が変化...

劇物フリーのエポキシ樹脂硬化温度について

エポキシ樹脂は透明度が高く、耐久性に優れ、硬化時の収縮率も低いため、断面作製によく使われる包埋樹脂です。従来使用していたエポキシ樹脂は、毒劇法の改定によって劇物指定となったアミン系硬化剤が含まれていて、健康リスクが高いこ...

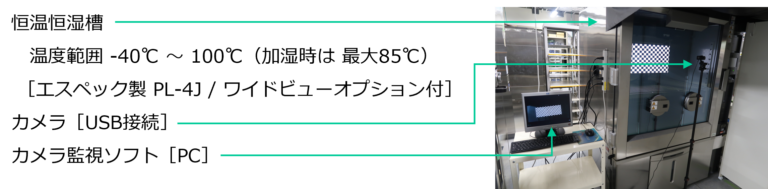

恒温恒湿試験中の槽内撮影

前面ガラス窓の恒温恒湿槽とカメラを用いて、画面表示などの動作状態を撮影・監視を行いながらの環境試験に対応します。 前面ガラス窓の恒温恒湿槽を用いた試験中の槽内監視 恒温恒湿槽などを用いた環境試験中に試験対象物の状態確認の...

2D/3D観察及び測長に関するDXサービス

微細構造部位の観察、測長サービスを最新の自動化形状測定機と当社のDX技術を活用して自動見積計算から報告書ダウンロードまで、簡単注文、高品質、短納期でご提供いたします。 web自動見積はこちら 微細構造観察・測長 ・倍率 ...

親知らず(第三大臼歯)のX線CT像(直交CT)

YXLON製 マルチフォーカス Cheetah EVO導入! 電子部品、樹脂部品、ゴム部品、金属部品など、様々な用途に活用できます。 親知らず(第三大臼歯)のX線CT像(直交CT) 10年以上前、非常に痛い思いをして抜歯...

-1024x548.png)

BGAはんだクラック観察事例X線透視&直交CT

YXLON製 マルチフォーカス Cheetah EVO導入! 電子部品、樹脂部品、ゴム部品、金属部品など、様々な用途に活用できます。 BGAはんだクラック解析事例(X線透視観察) 電気的にオープンとなった基板のBGA接続...

EDSによる分析事例(Cuパッドの接合界面)

エネルギー分散X線分光法(EDSまたはEDX)は電子顕微鏡(SEMやTEM)に取り付けられた検出器で電子線照射により発生する特性X線を検出し試料や異物の元素情報を得る手法です。微小領域や微小異物等の元素情報を得たいときに...

エネルギー分散X線分光法(EDS)

エネルギー分散X線分光法(EDSまたはEDX)は電子顕微鏡(SEMやTEM)に取り付けられた検出器で電子線照射により発生する特性X線を検出し試料や異物の元素情報を得る手法です。微小領域や微小異物等の元素情報を得たいときに...

光学顕微鏡とSEMの使い分け

試料の観察には光学顕微鏡とSEM(走査電子顕微鏡)がよく用いられますが、それぞれ特徴があるので目的に応じた装置を選択する事が大切です。以下に光学顕微鏡とSEMを同じサンプルで比較し一般的に言われているメリット、デメリット...

SEMによる破断面観察(カニカン)

長期の使用により破損したカニカンの破断面について、SEMによる観察を行いましたので紹介致します。...

EPMAによる微量元素の検出

エネルギー分解能や検出感度が良く、特に微量成分の定量分析やマップ分析等に優れています。...

ACアダプターのX線観察

出力が安定しないACアダプターをX線観察装置(YXLON社製 Cheetah EVO)により観察したところ、断線部位が発見されました。非破壊で行えるX線観察は初期観察に有効です。...

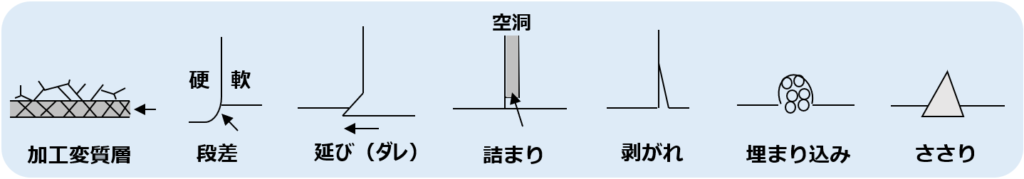

機械研磨法による加工ダメージ

機械研磨は最も一般的で歴史の長い断面作製手法であり、断面作製領域が最大で数cmから10cm程度と広範囲で断面を作製することが出来ます。しかし、加工に伴う変質層や段差、延び(ダレ)、刺さりなどのダメージが生じ「有るはずのものが無い」、「無いはずのものが有る」といった問題が発生することがあります。アイテスでは、長年培った技術と経験により、信頼度の高い断面作製を行っています。...

デジタルマイクロスコープによる外観観察

検査員の目視だけでは見逃す形状を鮮明に観察することによって、不具合を的確に把握することができます。広範囲の一括観察や部分拡大も可能、様々な観察に対応いたします。...

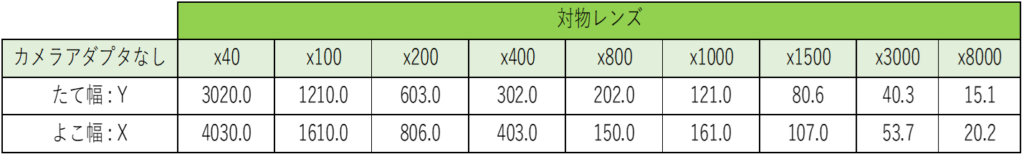

各種顕微鏡の視野サイズ

卓上SEMの視野サイズ 試料の大きさに合わせて全体像を撮りたいとき 撮影写真の総枚数を見積りたいとき 写真1枚分の視野幅の目安、拡大倍率の画像見本としてご活用ください。 卓上電子顕微鏡の視野幅 (日立ハイテクノロジーズ社...

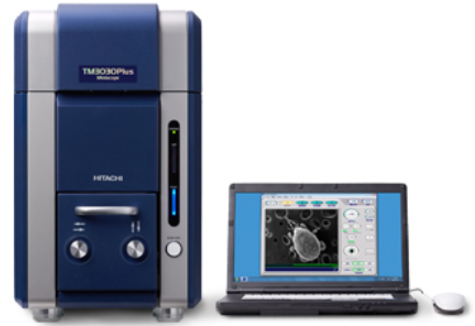

卓上型SEM(電子顕微鏡)

卓上型SEM(電子顕微鏡) SEM観察が一般化されて半世紀。あらゆる分野にてSEM観察は重要な観察手段となっています。卓上型SEMの“帯電軽減モード”なら、 FE-SEMでは観察できない試料も観察、分析が可能かもしれませ...

EPMAによる状態分析

酸化物やケイ酸塩の化学結合状態(イオン価、結晶構造、配位数)の異なりから、特性X線ピーク波長に変化(シフトや波形)が生じることを利用し、標準スペクトルと比較することで結合状態を推定します。

...

イオンクロマト分析事例(固体表面)

固体表面も溶液抽出することでイオンクロマトグラフにて測定が可能です。数cm角以上の試料表面について平均的なデータが得られるので、プリント基板などの平板試料の相対比較に適しています。ここでは液体試料と固体表面の分析の流れを示します。...

積層基板の斜めCT観察

斜めCTの最大のメリットは非破壊でCT観察できることです。直行CTが得意とする断層像の観察には不向きですが、平面情報を取得することに適しており、積層基板では各層毎の情報を得ることが可能です。...

TOF-SIMS の事例 「Li の分析」

汚染や異物の分析には SEM-EDX が利用されていますが、windowless EDX を除く一般的な EDX では Li の検出は困難です。一方、TOF-SIMS は Li を感度よく検出することができます。TOF-SIMS と SEM-EDX で Li の分析を比較した事例を示します。...

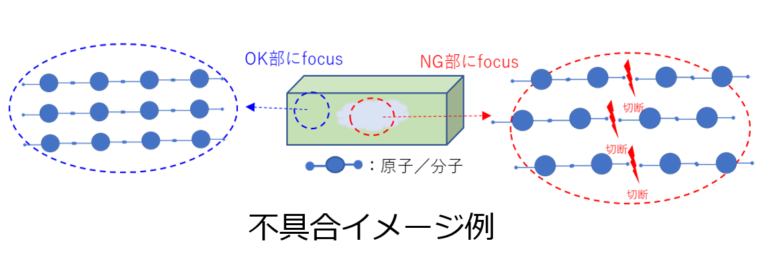

不具合の原因を化学の視点で解決します。

クラック、変色、剥離、変形、物性強度低下など、製品、部材などに発生する不具合は様々です。その多くは、製品を構成する材料に原因がある場合が多く、その材料を分析調査することで解決することがあります。何が起きているのかを化学、および反応機構でアプローチする方法をご紹介します。...

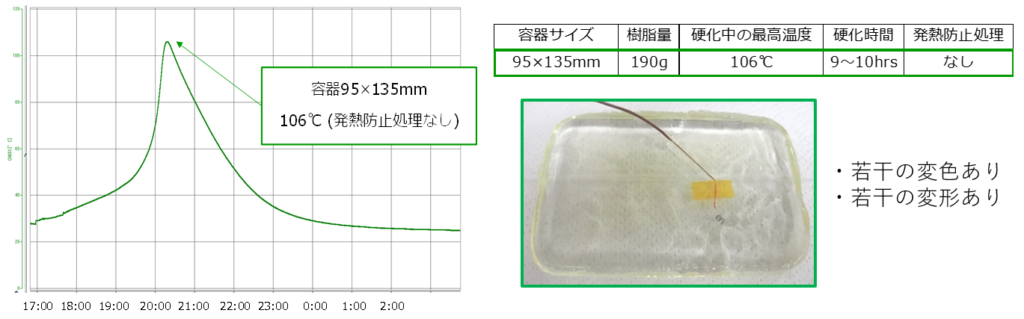

試料包埋時のエポキシ樹脂硬化温度について

エポキシ樹脂は透明度があり、収縮率も低く断面作製等を行う際によく使われる樹脂ですが、熱硬化型の樹脂であるため、硬化の際には発熱が伴います。発熱温度は使用量や主剤と硬化剤の混合比率等により変化しますが、実装基板やタッチパネル等の大型試料を包埋するとエポキシ樹脂が発熱し試料基板が変形するほど発熱することもあります。そこで、実際にどの程度、硬化の際に発熱しているのか確認してみました。...

似て非なる物の解析基本手法

解析手法で最も基本的で応用範囲が広い光学顕微鏡観察からSEM観察、EDX元素分析までの流れをご紹介致します。...

EDX分析時の加速電圧の違いによる変化

EDX分析を行う際には元素の検出感度を上げる為に高い加速電圧で分析を行っている方も多いのではないでしょうか?しかし目的によっては必ずしも高加速電圧での分析が最良とは限りません。今回、加速電圧の違いによる変化を確認しましたのでご紹介します。...

劣化破断したカニカンの分析と超微小硬度測定

長期の使用により破損したカニカンについて、断面から観察及び元素分析、超微小硬度測定を行った事例をご紹介致します。...

SEMの観察条件による見え方の違い

SEM観察は試料表面に照射した電子が試料の極表層で散乱することで発生する二次電子や反射電子を検出器で捉え、像としてモニターに映し出しています。電子を捉える検出器には種類があり、それぞれの特徴を生かした像が得られます。また加速電圧を変えることで見え方も変わります。今回、各種条件下で撮影したSEM像を紹介します。

...

分析と化学反応機構で研究開発をアシストします!

研究開発において、分析や評価はチェックポイントとして欠かせないプロセスであり、その注目すべき対象には製品の構成材料が候補となることが多々あります。アイテスは、保有する多種多様な機器分析装置、観察装置、信頼性試験装置、そし...

分析対象

半導体

半導体 はんだ

はんだ 実装基板等

実装基板等 電子部品

電子部品 LCD

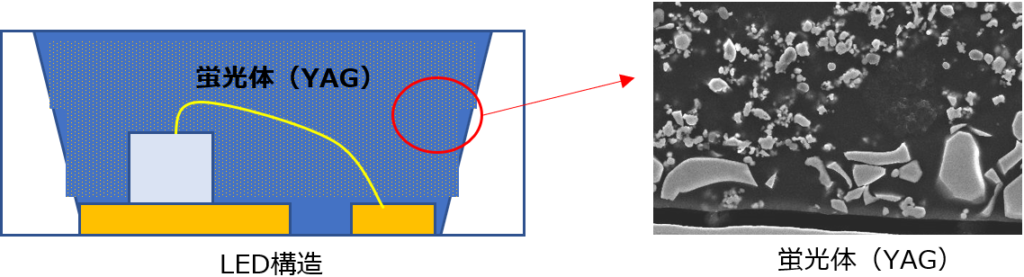

LCD LED

LED OLED

OLED Liイオン電池

Liイオン電池 太陽電池

太陽電池 フィルム

フィルム 材料

材料 装置紹介

装置紹介 その他

その他