様々な材料の使用環境における強度を知る事は、材料を使った製品設計等において重要な指標となります。加温環境下での万能材料試験機(オートグラフ)を用いた、プラスチックフィルムの引張試験サービスをご紹介します。

ラミネートフィルムは透明性の高い材料を用いることで、印刷物の視認性を保持しつつ、その表示面を保護する目的で様々な業界で使用される。加工の際は、熱圧着を行うので、分子の状態は加工前に比べて変化していることが想定される。

ビニルポリマーには多くの種類があり、その側鎖の分子構造によってさまざまな特性を発現します。また、その側鎖の結合配置(立体異性体)により、結晶性に差が生じます。本資料では、ビニルポリマーの中でも代表的な、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、塩化ビニル(塩ビ)のIR分析を行った結果をご紹介します。

GC-MS分析の前処理として溶媒抽出を行う事で、目的物を高感度に分析出来る場合があります。ここではウエスで拭いた汚れの成分比較、感熱紙に含まれる顕色剤の成分比較を溶媒抽出を用いて行った例を紹介します。

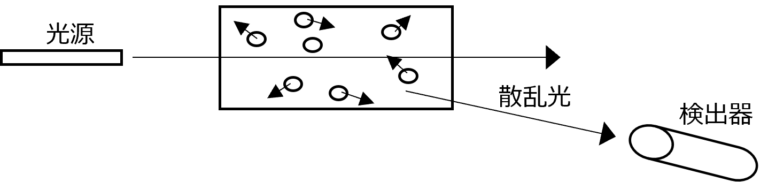

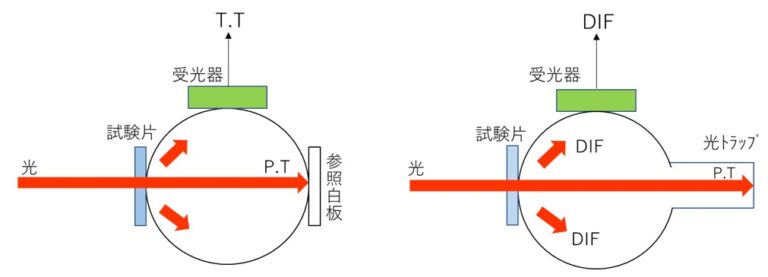

物体色を数値化する色差計をご紹介します。光を物体に照射すると、物体の表面や内部で光学的な現象が起こり、その散乱光を検出することで物体色を数値化することが可能となります。

固体表面も溶液抽出することでイオンクロマトグラフにて測定が可能です。数cm角以上の試料表面について平均的なデータが得られるので、プリント基板などの平板試料の相対比較に適しています。ここでは液体試料と固体表面の分析の流れを示します。

共重合樹脂には多くの種類がありますが、中でもABSはその特異な分子構造により多くの製品に使用されています。エンジニアリングプラスチックとして、電子製品、自動車、電化製品、IT関連製品など幅広い分野で活用されているABS樹脂を、FT-IR分析を使い特徴的なIRスペクトルを考察しました。

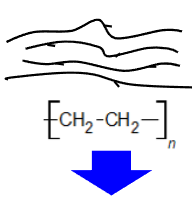

ポリエチレン樹脂は、汎用性プラスチックで身近に存在し多くの用途で使用されています。柔らかいタイプや硬いタイプなど用途に応じて反応プロセス(合成/重合)が違います。合成/重合の違いで低密度ポリエチレン(LDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)に分かれますが、FT-IRにてその微妙なスペクトルの差を解析しました。

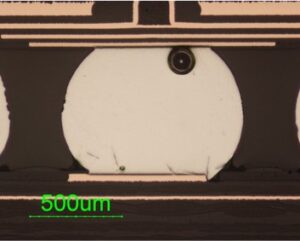

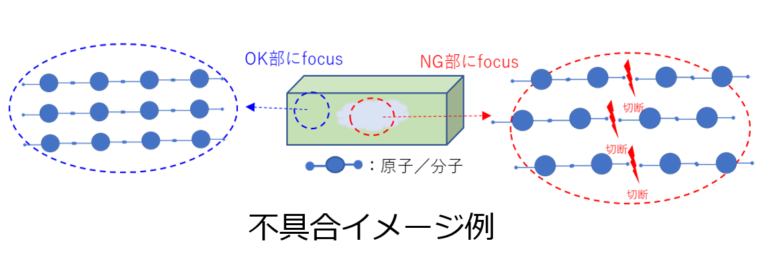

製品を構成する材料は様々ですが、製造成形プロセスにおいて内部応力が大きく、または偏って存在すると、使用中、使用環境により変形、割れ(クラック)、特性低下などの不具合を招きます。WPA(広範囲偏光分析)により、素材の配向、歪、複屈折を評価することで、内部応力、歪状態を把握することが可能となります。

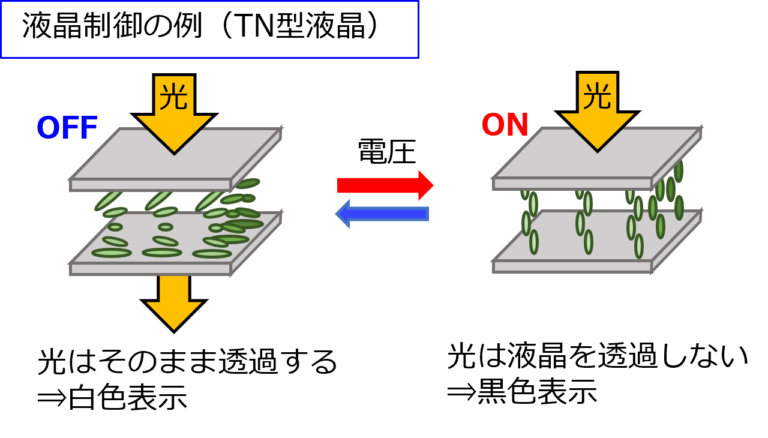

偏光フィルム、および光拡散フィルムは、LCD製品、意匠デザインなどに使用されています。温度や湿度など使用環境により劣化することがあり、偏光、拡散という特性が低下することで、液晶画面やデザイン等に影響を及ぼします。温度湿度の負荷による劣化状態を、FT-IRにて分析した事例をご紹介します。

有機物は、ヘテロ元素やハロゲン元素が組成に含まれている場合、電気陰性度の違いから生ずる極性により、分子間力(クーロン力)が発生します。極性を有しない有機物質にも小さな分子間力(ファンデルワールス力)を生じます。

液晶ディスプレイには、製品用途に合わせた機能をもつ液晶分子が複数用いられています。GCMS分析ではそれぞれの成分を分離し、分子量や構造などの情報を得ることができます。分離したそれぞれの成分の分子構造から、液晶の特徴や機能を推定する、また不純物の有無や含有成分の差を比較するなど、目的に応じた分析が可能です。

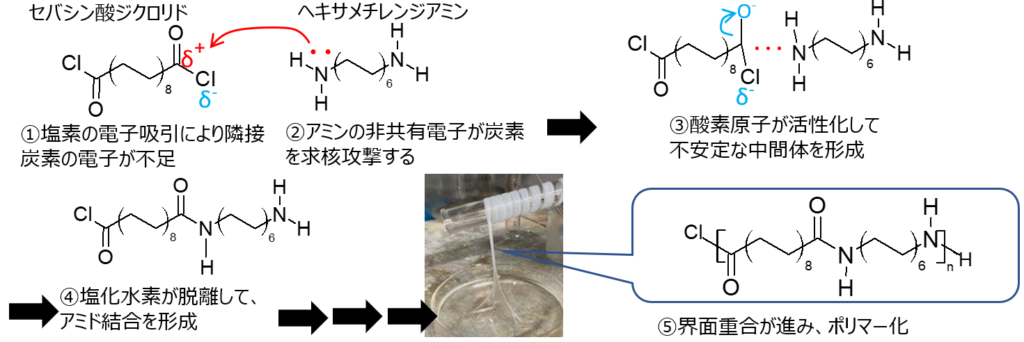

材料開発やその製造を行う上で、設計どおりの素材(分子構造)を得られているかの確認は重要です。化学反応により、主成分とともに副生成物が発生することはまれではなく、収率を挙げるために、分子設計段階で反応機構を描き、そして合成・重合にて得られた材料の分析は欠かせません。

射出成形法によるプラスチック成形品は樹脂の溶融、金型への充填、冷却・保圧といった工程を経ていますが、これらの条件が適切でない場合、内部に応力が残り(残留応力)、成形不良の原因となります。

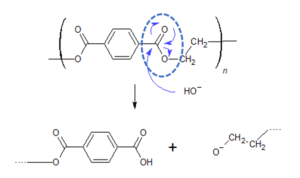

クラック、変色、剥離、変形、物性強度低下など、製品、部材などに発生する不具合は様々です。その多くは、製品を構成する材料に原因がある場合が多く、その材料を分析調査することで解決することがあります。何が起きているのかを化学、および反応機構でアプローチする方法をご紹介します。

スマートフォン等に使用される光学フィルムはその構造と材質によって様々な機能を有しています。のぞき見防止フィルムの角度による光透過性を測定し、断面の観察とラマンによる分析を組合わせて、機能発現のメカニズムを調べました。

赤外分光法とラマン分光法はどちらも分子の振動エネルギーを調べる振動分光法ですが、各分光法で得られるスペクトルの形状は同一物質を測定しても互いに異なります。本資料では各分光法と得られるスペクトルの特徴を紹介します。

リチウムイオン電池などの電池材料や電化製品には熱暴走や延焼を防止するために断熱シートが取り付けられており、鉱物のマイカ(雲母)を用いたマイカシートがよく用いられています。鉱物をシート状にするためにどのような接着剤や添加剤を加えているのかを分析しました。

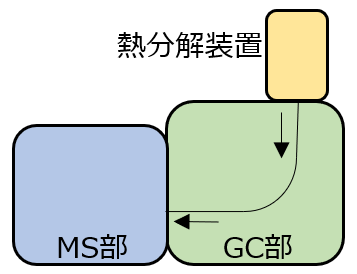

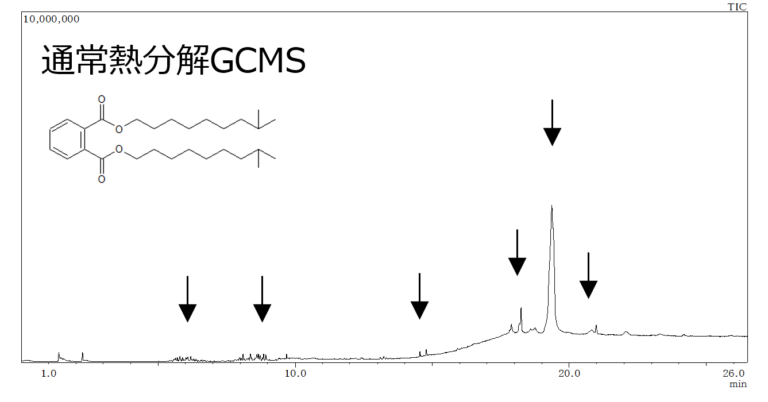

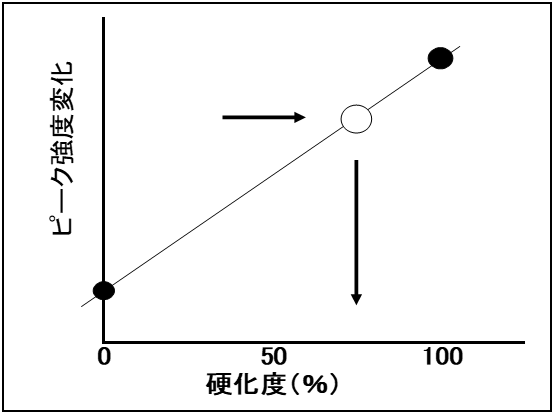

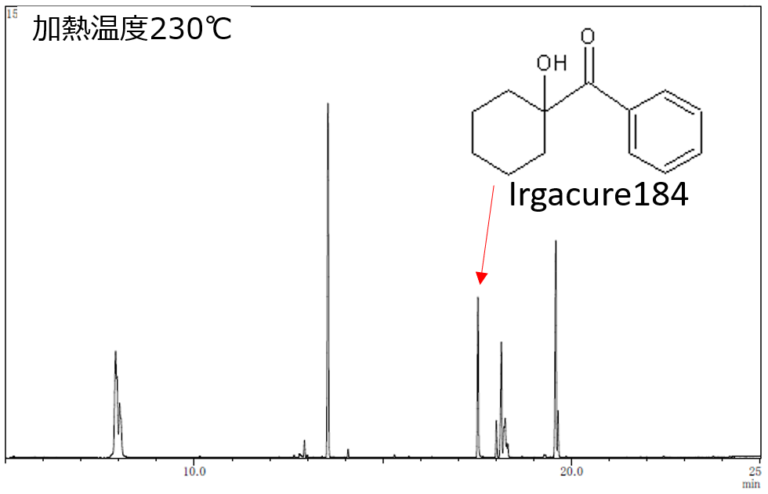

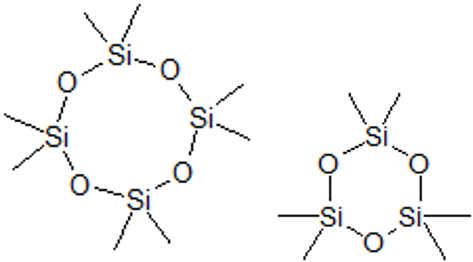

GC/MS分析の際、多くの物質は特別な前処理をしなくても分析できますが、揮発性が低い物質や熱安定性の低い物質などは上手く検出されず、分析が困難となることがあります。ここではGC/MSにおいて分析困難な物質を分析可能にするための前処理方法を紹介します。

試料中に含まれる微量の全元素(H〜U)をppmからppbの高感度で検出することが出来ます。定性分析及び深さ方向分析が可能です。

加えて標準試料による高精度な定量分析が可能です。(弊社の協力会社での分析実施)

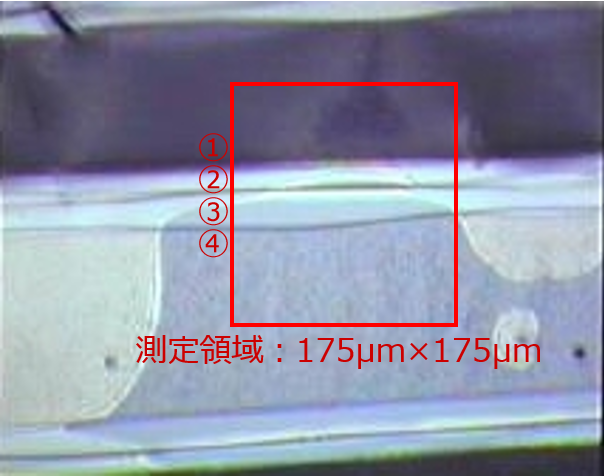

顕微FT-IRイメージング測定では物質の分布状態を二次元画像として可視化出来ます。どのように測定を行っているのか、また、どのような分析を行う際に適しているかを紹介します。

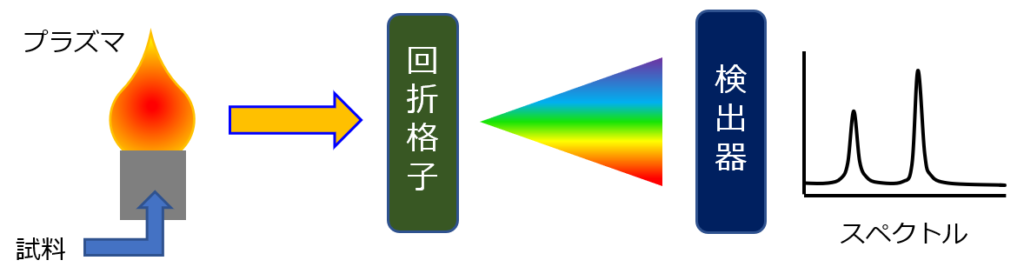

リチウムイオン電池(LIB)の正極材は電池の電圧やエネルギー密度に関与する重要な構成要素の一つであり、正極材の組成は電池の性能に大きく関与します。今回はICP発光分析による正極材活物質の組成分析を紹介します。

樹脂製品の主成分は樹脂であり有機物ですが、機能性を付与するために様々な無機物が添加されていることがあります。今回はFT-IRとSEM-EDXを用いて有機・無機複合材の分析を行った例を紹介します。

引張試験におけるひずみを正確に測定するためには伸び計による測定が必要です。中でもゴムのような伸びの大きな材料のひずみを測定する際は、高伸度・軟質材料対応の接触式伸び計が有効です。

医薬品として使用される化学物質は、作用や効果、服用のしやすさを調整するため、錠剤やカプセル剤などの形態として市販されることがあります。内部に充填されている物質については、充填状態の分析や粉体の組成等の分析が行われます。今回は、カプセルの内部状態を3次元的に可視化した事例、及び粉体のEDX分析により、元素情報のデータを取得した事例を紹介します。

-1024x300.png)